プレゼントを贈るコツ

プレゼントを贈るコツ スタンド花はどんな時に贈るもの?正しい贈り方と注意点☆

スタンド花を贈る際には、様々なことに注意しなければなりません。まず、開店祝いに贈るスタンド花には様々な種類があります。スタンド花を選ぶ際に心がけなければならないことをしっかりと守らなければかえって失礼にあたることもあるので、注意しましょう。また、スタンド花は、お店が開店する時期に合わせて贈ることが多いので、お店の開店時...

プレゼントを贈るコツ

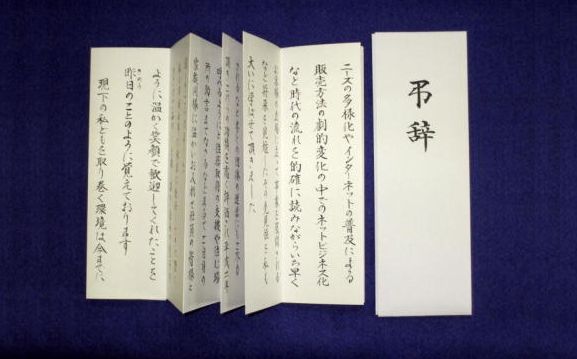

プレゼントを贈るコツ  葬式マナーについて

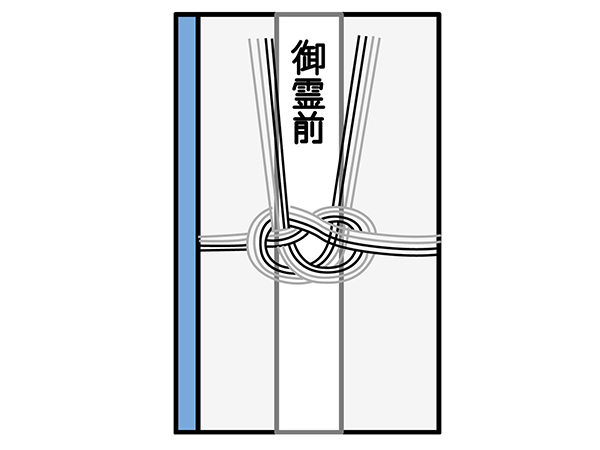

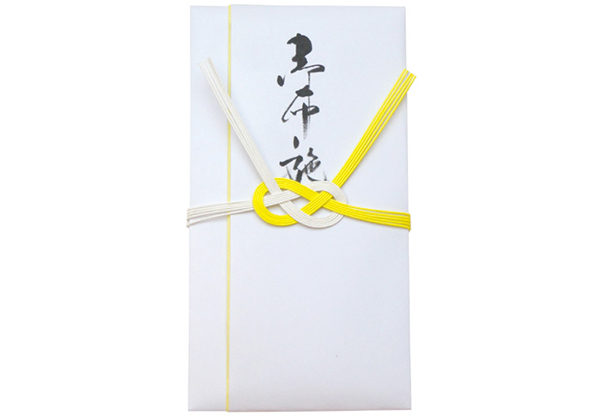

葬式マナーについて  葬式マナーについて

葬式マナーについて  法事でのマナー

法事でのマナー  葬式マナーについて

葬式マナーについて  法事でのマナー

法事でのマナー  フォーマルな装いのアドバイス

フォーマルな装いのアドバイス  法事でのマナー

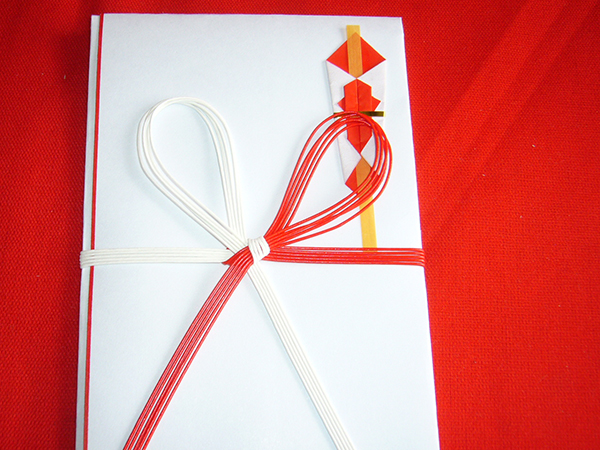

法事でのマナー  結婚式でのマナー

結婚式でのマナー  葬式マナーについて

葬式マナーについて  葬式マナーについて

葬式マナーについて  ビジネスマナー

ビジネスマナー  法事でのマナー

法事でのマナー  法事でのマナー

法事でのマナー  結婚式でのマナー

結婚式でのマナー  法事でのマナー

法事でのマナー  結婚式の二次会、虎の巻

結婚式の二次会、虎の巻  ビジネスマナー

ビジネスマナー  法事でのマナー

法事でのマナー